ブラジルでも日本で培った技術を利用してバッグ製作、販売をして生計を立てているスタッフ。

女性用カバンの注文が入ったので新たに型紙を起こして製作することに。

こんな風に作ってほしいという参考写真を見ながら作ってみました。

試作なしで作った割には上出来です。

お客さんも気に入ってくれました。

新たなバッグ作りは技術向上を助けてくれます。

ブラジルでも日本で培った技術を利用してバッグ製作、販売をして生計を立てているスタッフ。

女性用カバンの注文が入ったので新たに型紙を起こして製作することに。

こんな風に作ってほしいという参考写真を見ながら作ってみました。

試作なしで作った割には上出来です。

お客さんも気に入ってくれました。

新たなバッグ作りは技術向上を助けてくれます。

ここから小銭入れ部分と本体の組み立てです。

だいぶ形ができてくると、出来上がりがイメージできてやる気が上がってきます。

小銭入れ部分はコの字型にファスナーを付けて大きく開いて中身が見やすい作りです。間に仕切りを付けて分類出来るようにします。 仕切りに付けたカードポケットが前の財布でとても使いやすかったので今回もそうします。

仕切りとマチ部分を縫い付け、コバの着色をしてからベースになる革に貼り付けます。 前回作った時は、できるだけ薄く軽くなるように合皮の裏地を使いましたが、8年ほど使ってから合皮が破れて小銭が底から財布本体の方に潜り込んでしまう事があったので、今回は耐久性の高い革にしました。

どうしても分厚くなってしまうので、できるだけ薄く革を漉いておきます。

こうなりました。使いやすさも問題なさそうです。

ここでもコバの着色をした後、ファスナーを仮止めします。

ベージュや他の色のファスナーでアクセントにする事も考えましたが、結局同色のこげ茶でまとめました。

開け閉めしてゆがみがないかチェックします。

いよいよ本体側との張り合わせ。形が出来上がります。正確に位置合わせをしないと縫う時に外れたり、出来上がりがゆがんだりするので、焦らず慎重に合わせていきます。

そしていよいよ最大の難所、ミシン縫いです。

失敗すると穴が開いてパーツの作り直しになるので一番緊張するところです。ミシンが入りにくい部分もあるので、集中してゆっくりと縫っていきます。

なんとか縫い終わりました。。。問題なさそうです。

最後に糸の処理、コバの着色と磨きを何度かして完成です!

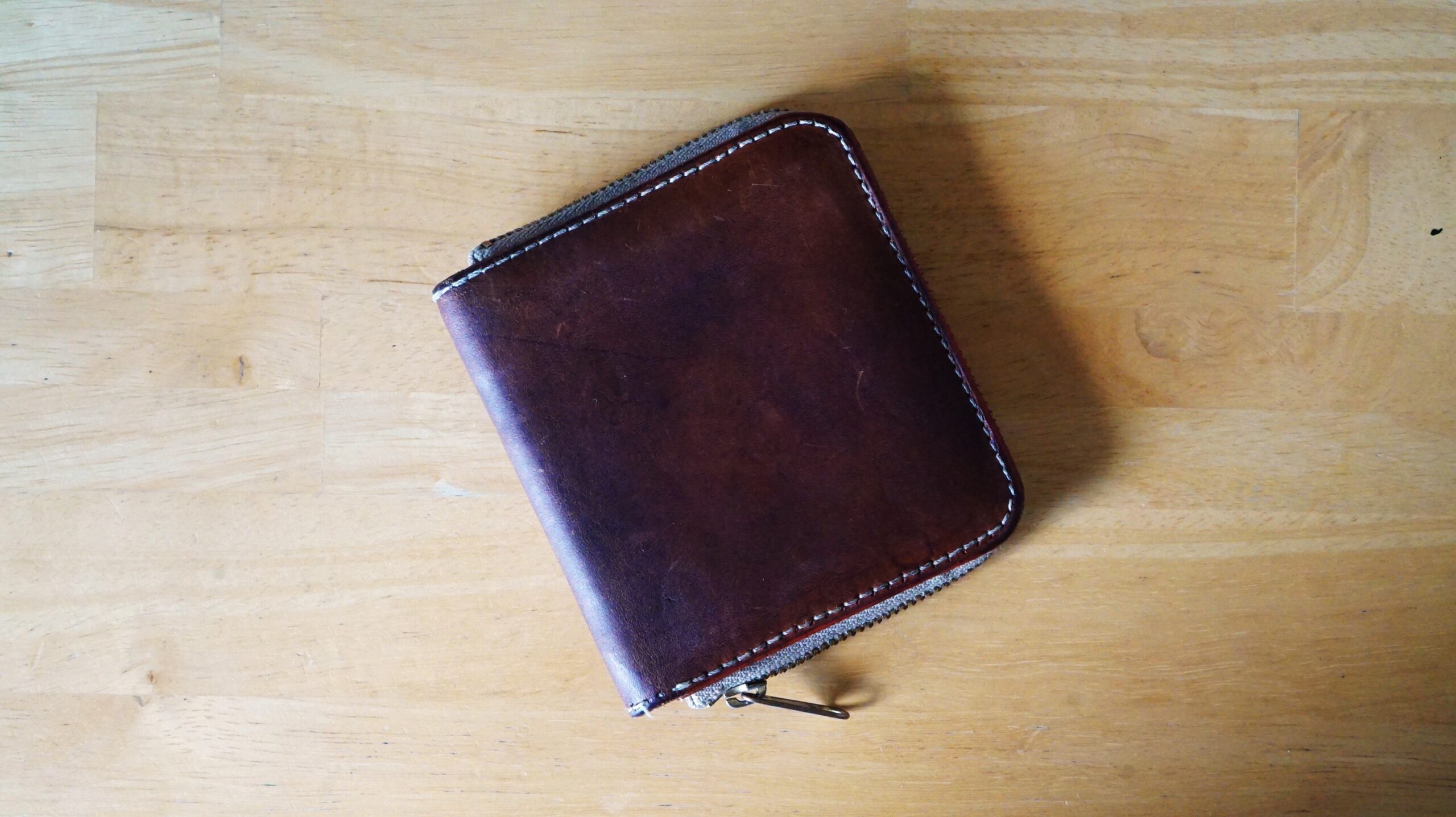

満足のいく仕上がりになりました! しっとりとした革の手触りが心地よく何度も手に取ったり、眺めたり、開けたり閉めたりしてしまいます。時間と手間がかかった分、愛着も湧いてきます。

うん、なかなかいいな。。。長く使えそうです。

コンパクトで理想の財布が出来上がりました! これから使い込んで馴染ませていきます。

前回揃えた細かなパーツを作成していきます。まずは先にスナップボタンを取り付けます。ポンチで穴を開けて打ち具で打つだけです。

使っていくうちに裏地に響いて破れないように補強のためのテープを裏側に貼るのを忘れないようにします。

カードポケット部分の作成に入ります。

全てのパーツを本革だけで作る方法もありますが、どうしても財布が重く、分厚くなってしまいます。それで負担の掛からない、見えにくいところは合皮の裏地を組み合わせて、できるだけ財布が分厚くならないようにします。

カードポケットは裏で全て繋がってジャバラのように折りたたまれているので結構複雑です。革の折り返し部分、裏地との重なり部分、ポケットの深さ等を計算しながら作っていきます。けっこう手間がかかります。。

こんな感じです。カードを入れて深さを確認しながら調整します。

やっとぴったりの大きさになりました。

ここからミシンの縫い作業が始まるのでステッチの糸の色を決めます。

こげ茶にはっきりコントラストを付けた白い糸でカジュアルな雰囲気にするか、同色のこげ茶でシックな雰囲気にするか。。。その中間のベージュにするか。。。または全く違う色でアクセントにするのもいいかも。。

いろいろ迷いましたが、今回は同色のこげ茶で落ち着いた雰囲気にすることにします。

カードポケットと反対側のポケット部分を土台になる裏地に貼り付け、上端を縫い合わせます。

左右どちらもカードポケットにしようかとも思いましたが、できるだけ財布をコンパクトにしたかったので右側はシンプルなポケットにしました。

コバの着色をしておきます。これで内側部分は完成です。

この次はファスナー付きの小銭入れ部分です。(続く)

10年ほど前にノースランドのスタッフが自分用に作ったヌメ革の財布。 長い間使い込んで革もくたびれ中の裏地も破れてしまいました。

作る時間がないのでとりあえず似たような安い合皮の財布を買ってみました。

すると。。。2か月もしないうちに角が擦れてボロボロに。。。耐久性は本革とは違うとはいえここまでひどいとは。。。安物はだめですね、全く無駄な買い物でした。

結局自分で作ることします。

まずは革選び。

ノースランドにはいろいろな種類の革があります。

風合いが良く経年変化するナチュラルなタンニン鞣しの革と汚れやキズに強く手入れが楽、でも経年変化の少ないクローム鞣しの革。(ちなみに聖書カバーに使われているのはクローム鞣しのシュリンクレザーです。)

やはり「本革」のイメージが強いタンニン鞣しの革に惹かれます。ノースランドにはキャメル、レッドブラウン、ワインレッド、ブラックのサドルレザーが在庫していました。使い込むほどに味わい深くなる、まさに革らしい革です。

レッドブラウンがかっこいいな~ワインレッドも意外といいかも。。と思いましたが、以前のタンニン鞣しの革の財布はラフに扱っていたためすぐに汚れや傷が目立ち、きれいに経年変化(エイジング)させることが出来なかったので、今回はクローム鞣しの革にした方がいいかも。。でも革らしさは捨てがたい。。。悩みます。

探してみると工房の隅に作りかけで放置されていた鞄の材料を発見。

シックなこげ茶のタフオイルレザーです。見た目は厚手でこしがあってタンニン鞣しのようですが、実際にはクローム鞣しです。ナチュラルな雰囲気でしっとりとした吸い付くような手触り、それでいて汚れや傷が目立たない。いいとこどりの革です! 経年変化は少ないですが、多少ラフに扱ってもきれいな状態を保ってくれるので毎日使う財布にぴったり。これで作ることにします。

型紙を当てて印をつけ材料をカットした後、革漉き機にかけて厚みを調整します。

材料がそろいました!

これからコバ(切り口)の着色、裏地貼りなど細かなパーツの作成です。(続く)

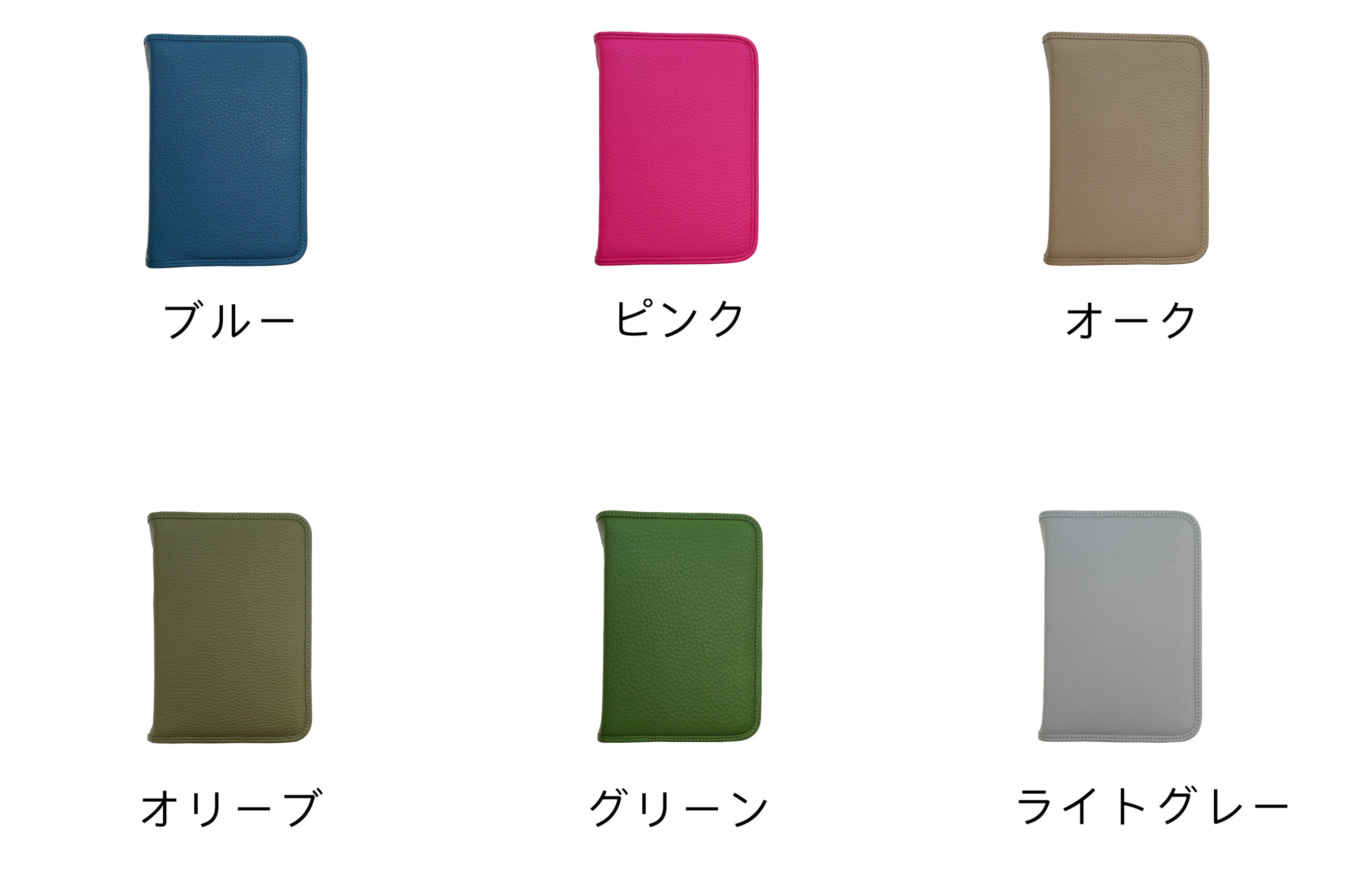

上質で手触りの良いシュリンクレザーを使った聖書カバーはノースランドの看板商品です。

でも実物を実際に手に取って見ていないので自分のイメージと合うかどうか不安になります。特に色合い。

そこで色選びの参考に色合いのイメージをお伝えします。

「ライトグレー」聖書の表紙に近い、年齢性別を問わず誰にでも似合う色で一番人気があります。控えめながらおしゃれな色です。

「オーク」グレーがかった濃い目のベージュです。温かみのある落ち着いた上品な色合いです。

「ピンク」発色の良い明るい色で気持ちを明るくしてくれます。問い合わせが多かったためラインナップに加わりました。

「オリーブ」グリーンよりも暗くくすんだ色合い。シックでかっこいいアースカラーです。新色です。

「ブルー」ターコイズブルーより少し青の強い色合いでアクセントになるおしゃれな北欧カラーです。

色は問屋の方で製造中止になったり、不人気で廃版になったりして急に変わることがあります。また新色が追加されることもあるので時々チェックしてみてください。

仕事でバッグを作っていても、なかなか自分のバッグは作れませんでした。

が‥‥。遂に 出来ました‼

これは男性用ビジネスバッグのリメイク。中はボロボロになっていましたが、外はしっかりしています。

(before の写真撮るの忘れてました(涙)

持ち手はそのまま生かしつつショルダーバッグに!穴の開いていたところにはイニシャルを彫った革を貼り付けました。

こちらは新品のバッグ。タブレットが入る大きさです。

どちらもお気に入りのバッグになりました。

使うのが楽しみです♪

「本革」。

いい響きです。

でも一口に本革と言ってもたくさんの種類があります。

まず何の動物の革か。

牛、豚、羊、馬、鹿、カンガルー、ワニ、ヘビ、サメ...

たいていの「革製品」は牛革を使用しています。 NorthLandで使用しているのもほとんどが牛革です。

でも同じ牛革でも年齢、雄か雌かによって呼び名が変わってきます。

そしてなめし方、仕上げ方法の違いでさらにまったく違う表情になります。

なめし方は主に2種類。

植物のタンニンなめしと薬品のクロームなめし...

なにやら向こうで二人の男性がカバンを撫でて喜んでいます。

「いい色ですね~」

「いやぁ~だいぶ味わいが出てきましたよ。」

そんなことを話してます。

その鞄の革はきっと「タンニンなめし」の革。

使い込むほどに味わいの深まるワイルドでナチュラルな雰囲気。

キズつきやすいけど芯は強い。大切にしているとずっとそばにいてくれる、「不器用な相棒」。

「タンニンなめし」はそんな革になります。

手間と時間をかけて昔ながらの製法で職人がなめします。

一般にヌメ革と言われるのはこの方法でなめした革です。

日光やクリーム、油分によって深い色合いに経年変化するので自分だけのオリジナルに仕上がり、

愛着がわいてきます。

NorthLandのダレスバッグにも使われています。

「いいものを長く使う」革好きな男性に特に人気のある革です。

タンニンなめしのオイルレザー

おや、すぐそばでは新しく買ったバッグに注目が。

「ちょっと、そのバッグ素敵ね~」

「あらそう?安かったの。それに革だけど軽いのよ」

そのバッグの革はきっとクロームなめしの革。

鮮やかな色あい、やわらかくキズや濡れに強く軽量。

クロームなめしは薬品を使うので短期間でなめすことができ、表面がなめらかでソフトな仕上がりになります。

汚れやキズに強いので普段使いにぴったり。

ほとんどの革製品は加工しやすいこのクロームなめしの革で製造されています。

NorthLandの聖書カバーのシュリンクレザー、ミンクルレザーはこのなめし方法です。

経年変化はあまりしないので味わい深く育てる楽しみはありませんが、鮮やかな色合いを長く楽しめます。

「だれからも好かれる優等生」

そんな革です。

クロームなめしのシュリンクレザー。

なめし方で大きく変わる革。

さらにそこから様々な仕上げ方法で異なる表情にします。 スエード、ヌバック、オイルレザー...奥が深いですね。

そんな仕上げ方法についてはまた別の機会にお伝えします。

革細工に必要な機械。というと、まずはミシン。

手縫いも可能ですが、量産は不可能ですからね。

そしてもう一つ、必ず必要な機械がこれ。

なんの機械か見当がつきません。

鉄の台の上にアームが伸びています。

横から見るとこんな感じ。

これは革漉き機といって革を薄くする機械です。

聖書カバーに使われている革は1,4mmの厚さがあります。

でも本体部品、内側フラップ、ファスナーマチ等をそのままの厚みで作ってしまうと、

ぶ厚くて、ワイルドな(やぼったい)聖書カバーになってしまいます。

ミシンでも縫いにくく、重さも増えます。

そこで革漉き機の出番。

送りローラーとドラム型の刃が回転して革の厚みをスライスするように薄くします。

2枚重ねるところは半分の厚みに、折り返すところはもう少し薄く。

0,01mm単位で厚みの調整が求められます。ゲージで計りながらダイヤルを回して厚みを調整してゆきます。これで聖書カバーの各部品を

それぞれちょうど良い厚みに薄くするとミシンで縫いやすくなり、 エレガントで落ち着いた雰囲気のカバーに仕上がります

一見簡単な革漉き作業。でも革の硬さ、部位によって

同じ厚みに設定していても、厚く仕上がったり薄く仕上がったりします。

刃に入れる向きや角度、力加減も大事。奥が深いです。

漉いた部分を手の感覚で計りながら微調整できるようになったら

一人前です。

日本ではほぼ9割がオートマ車。

シフトチェンジをする手間が省け

坂道発進も下がる心配もなし。

でもやっぱり自分でギアチェンジをして

運転している実感を味わいたいというのも事実。

ここブラジルではなんと9割はマニュアル車なんです。

新車も普通車はほぼマニュアル。

運転が好きな人が多いこと。

さすが、アイルトンセナの国ですね。

そんなマニュアル車のシフトカバーを作ってみました。 こんな感じ。

黒 地にスピード感のある赤のステッチ。

かっこいい!

自己満足に浸っています。

単純なもの。当たり前なもの。

気にしないもの。でも職人にとって糸はとても気を使うもの。

メーカー、色、材質、太さ。その鞄にぴったりな糸を見つけるまで何度も試し縫いを繰り返します。

それから、縫い目の幅、引き糸の強さ、上糸と下糸のバランス。

また調整と試し縫いの繰り返し。

「うん、やっときまった…。」

縫った糸のまっすぐな線を何度もながめて満足感に浸っています。